診療案内Menu

歯周治療

歯周病とは?

LPS 歯周病原菌

歯周病とは、主に細菌の感染によって引き起こされる炎症性の疾患です。「歯の周りの骨が破壊されてしまう病気」と覚えていただいたら分かりやすいかもしれません。

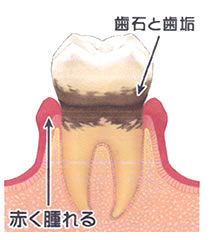

口腔内の細菌が歯と歯肉の境目、いわゆる歯肉溝に蓄積し、その部分の清掃が不十分な状態が続くと、細菌が増殖し、歯肉に炎症が生じます。この炎症によって歯肉のふちが赤くなったり、腫れたりすることがありますが、多くの場合、痛みを感じることはありませんので早い段階で治療をしようという方は少ないです。

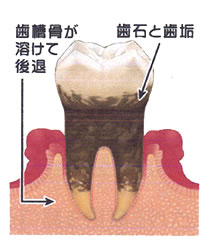

歯周病の初期段階では、歯肉炎と呼ばれる状態が見られます。この段階では、適切な口腔ケアを行うことで、症状が改善することができます。しかし、歯肉炎を放置して進行させると、炎症が歯肉から歯を支える骨(歯槽骨)にまで広がり、歯周炎と呼ばれる重度の状態になります。この段階では、歯を支える骨が溶け、最終的には歯が抜けてしまうリスクが高まります。

また、歯周病は痛みを伴わないため、気づかないうちに進行してしまうことが多いのが特徴です。歯肉が腫れたり、出血が見られたりする場合は、早めに歯科医の診察を受け、適切な治療を行うことが重要です。

歯周病の進行

健康な状態

歯と歯ぐきのすき間(ポケット)もなく、歯ぐきがひきしまっている。

軽度歯周病

歯ぐきが赤く腫れ上がり、歯を磨いたり硬いものを食べると出血することもある。

治療法:スケーリング、ルートプレーニング

顎の骨が溶け始めた状態。

歯の表面に付いている目で見える歯石や、歯ぐきで隠れている浅い部分の歯石を機械や器具で取っていきます。

・歯垢:歯の表面や歯と歯ぐきの境目などに付着している細菌のかたまり。プラークとも言います。

・歯石:歯垢が石灰化して石のように固まったもの。一旦付くと歯ブラシでは取り除けません。

中度歯周病

ポケットの炎症が慢性化して、骨が溶けはじめる。口臭もあり、歯が浮いたような感じがある。

治療法:歯周ポケット掻爬術(そうはじゅつ)

顎の骨が半分ほど溶けた状態。

歯周ポケット内にある炎症部分の組織や歯石を、専用の器具で掻き出し、感染を取り除きます。これにより、歯周病の進行を食い止めることができます。掻爬術は比較的軽度から中等度の歯周病に対して行われ、歯肉の自然な治癒と歯周組織の再生を促します。

また、掻爬術は痛みを伴わないように局所麻酔を使用することが一般的です。術後は歯肉が引き締まり、歯周ポケットが浅くなるため、日常的な歯磨きや口腔ケアがしやすくなります。

重度歯周病

歯根を支えている骨がほとんど溶けてしまう。歯根が露出し歯のグラつきがひどくなる。

治療法:フラップ術

顎の骨が2/3以上溶けた状態。

重度にもなると骨がかなり吸収され、歯周ポケットが深すぎるため、手探りで歯石を取るのには限界があり非常に困難です。そのため、麻酔をしてから歯ぐきを切り開き、歯の根っこについた歯石を取り除く外科手術をします。手術後は、めくった歯肉を元の位置に戻して縫合し、歯肉が歯に再びしっかりと付着するのを待ちます。治癒期間中には、出血や腫れが生じることがありますが、適切なケアを行うことで改善します。この手術により、通常のクリーニングや掻爬術では届かない部位の歯石や、感染した組織を目視で確認しながら取り除くことが可能になります。

また、余計な歯周ポケットを作っている汚染された歯ぐきを除去し、歯周ポケットを浅くすることで、その後のメインテナンスをやりやすい方向にもっていきます。

そして進行すると、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目が深くなり、歯を支える土台がとけて歯が動くようになって歯を失う原因になります。ところで、成人の多くが遅かれ早かれ歯周病にかかっているのをご存知でしょうか?日本人の成人の約8割が歯周病に罹患していると言われています。

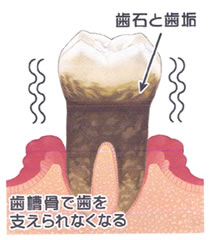

命を狙う歯周病

歯周病はお口の中だけの病気ではなく全身の健康と大きくかかわる病気です。歯周病を早期発見し、早期治療で治す、また、再発予防のため口腔管理を継続することが全身の健康につながります。

「歯周病が引き金」全身疾患とその影響。

歯周病が進行し、歯周病菌が歯肉内に侵入すると、これらの菌がリンパ管や血管に入り込み、全身に運ばれてしまいます。歯周病菌が全身に広がると、さまざまな臓器に悪影響を及ぼし、深刻な健康問題を引き起こすことが知られています。

例えば、歯周病菌が心臓に達すると、歯肉が健康な人に比べて致命的な心臓発作を引き起こす確率が約3倍に増加します。同様に、脳の血管に歯周病菌が取り付くと、動脈硬化を引き起こし、非出血性の脳卒中(脳梗塞)になるリスクが健康な人に比べて2.1倍高まります。また、歯周病菌が気管支を通じて肺に侵入すると、重篤な肺炎を引き起こしやすくなることも報告されています。

さらに、歯周病患者は早産や低体重児出産のリスクが高く、健常者に比べてその確率は7倍になるとされています。特に糖尿病患者は、歯周病にかかると糖尿病の悪化を促進するため、「糖尿病の治療は歯周病治療から」とも言われています。

また、喫煙者においては、歯周病が非常に治りにくいことが確認されています。これは、たばこの煙に含まれるニコチンやタールなどの有害物質が、歯周組織の破壊を進行させ、傷の治癒を著しく遅らせるためです。その他にも、ストレス、薬の副作用、遺伝的な要因などが歯周病のリスクファクターとされています。

したがって、適切な歯周治療を行い、口腔内の歯周病菌の数をコントロールすることで、これらの全身的な病気の発症を予防し、健康を維持することが可能です。歯周病の治療は、全身の健康管理において重要な役割を果たします。

中央歯科の歯周治療の4原則

- 患者さん自身の歯磨き(プラークコントロ-ル)

- 歯肉の中(歯周ポケット)の歯石除去

- 病みたがらない歯肉づくり→食生活の見直し

- 定期治療(メインテナンス)

4mm以上ポケットが残る場合はSPTへ。3mm以内(治癒)は自費メインテナンスへ移行

昨今まで歯周病原菌の感染により、一度骨が溶けると骨が再生されることはなかなか困難でありました。しかしながらここ十数年のうちに再生治療が著しく進歩し、症例によってはほぼ元通りに骨が再生される事も可能となりました。 どうぞお気軽にご相談ください。

主な治療方法

スケーリング

すでに歯の表面にこびりついてしまった歯石は歯ブラシでは取れません。専門の担当衛生士がこの歯石を取り除きます。

必要に応じてルーペにて根面を確認して綺麗に掃除します。

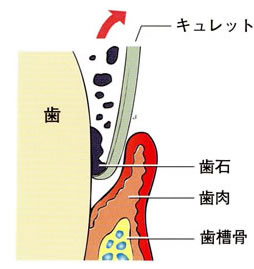

キュレットを用いて、歯根面の歯垢、歯石、歯周病菌に汚染された歯質を除去してなめらかにします。

厳密にいうとスケーリングは歯肉より上の部分においては歯の歯の見える部分から付着物を除去することであり、歯肉縁下においては根面からプラークと歯石を除去することを言います。

TBI

あなたの歯ブラシの仕方を分析し、きちっと効率よく磨くことの出来る方法を患者様とともに考え、実践していきます。歯肉の状態に合わせて使用するハブラシや補助用具のアドバイスを行います。

ルートプレーニング

軟化したセメント質を除去し、根面を滑沢かつ平滑にします。

歯周外科処置

歯肉溝が5mm以上残り、歯肉溝の中が見えない状態でなかなか歯石除去が完全に行われない場合、歯肉を剥離し直視下で徹底的にきれいにします。

歯槽骨再生治療

再生治療方法の有効とみなされる症例に対しては歯槽骨(歯を支えている骨)の再生治療を行います。リグロス、人工骨を行うことによってより多くの再生骨量を獲得することが出来ます。この治療を希望する場合は遠慮なくご相談ください。

症例1

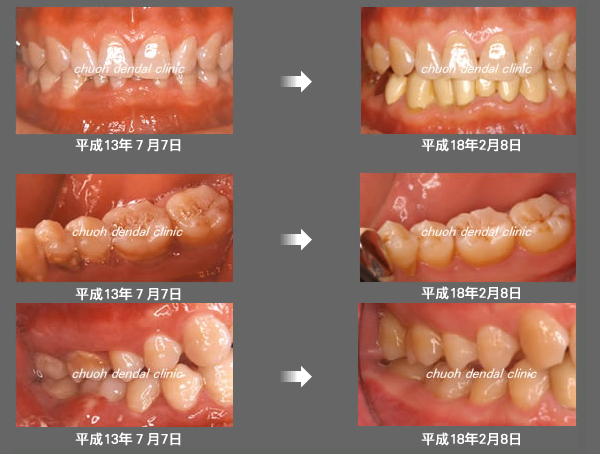

治療の特徴(患者T様)

平成13年7月7日 右下第一大臼歯頬側に膿瘍形成 著しい腫れ形成 著しい腫れ

- 男性33歳

- 平成14年11月9日 どうしても抜きたくないということで歯周外科処置する。

- その後H16から1~2カ月おきにメインテナンス。

- 平成16年6月11日 歯周治療により骨が出来てきています。

口の中から細菌を除去し、良好な環境を維持していくことによって歯周組織である歯槽骨や歯肉、歯根膜は生き生きとよみがえってきます。継続は力なりと申しますが根気良く治療を続けることで健康が回復し維持されます。

| 歯周外科に対するデメリット | 外科処置ですので麻酔が必要な処置である。全身疾患がある場合には先に体調管理を行う必要がある。処置後1週間ぐらいは治療部位のブラッシングが出来ない。冷たいものがしみることがある。 |

|---|---|

| 治療期間 | 4年7カ月 |

症例2

治療の特徴(患者Y様)

初診 2016年5月17日 / 経過 2018年7月2日

| 治療期間 | 2年2カ月 |

|---|---|

| 費用 | 保険内治療 |

| オペ費用 | 1ブロック約9,000円(3割負担) |

| 治療のデメリット | 歯内退縮が見られる。知覚過敏の症状が出ることがある。 |

症例3

治療の特徴(患者I様)

初診 2015年5月1日 / 経過 2018年7月2日

| 治療期間 | 2年5カ月(2019年5月時点SPT中) |

|---|---|

| 費用 | 保険内治療 |

| 歯間外科処置 | 1ブロック約9,000円(3割負担) |

| 治療のデメリット | 外科処置を伴う・治療期間が長い(歯槽骨の安定を見る為) 歯周 外科処置後歯肉の位置が下がる為知覚過敏が起こりやすい |

症例4

治療の特徴(患者I様)

初診時においては物を咬むと違和感が強く歯周外科処置を行いました。

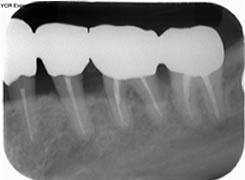

骨のラインが部分的に増え、平坦にきれいに治っています。

2019年5月20日現在

CPW(Chuuou Perfect Water)

当院では歯周治療に、殺菌溶菌効果が期待できる高濃度次亜塩素酸水を使用しています。高濃度次亜塩素酸水とは、電気分解によって作られた水であり人体にも優しいといった特徴を持ちながらも細菌には強い効能があります。

このCPW水を使って洗口をしたり、歯周ポケット内を洗浄することで歯周治療の効果を格段に高めてくれます。

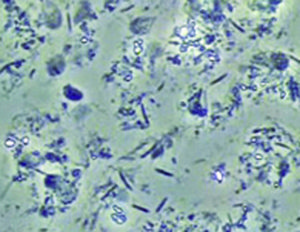

歯周ポケット内をCPWで洗浄した時の変化

CPWによるイリゲーション前の状態

CPWによるイリゲーション後の状態

左の画像は、歯肉からの出血がある患者のものです。

歯周ポケット内をCPWを用いて治療しました。

右の画像は、治療後2週間後の口腔内の状態です。

(人によって個人差があります。あくまで一例です。)

CPWの特徴

- 舌にピリピリ感が出る

- わずかに腐食する場合がある

- 無害

- 細菌を殺菌する力が強い

※次亜塩系酸がイオンの状態で存在します。

味が気になる場合は2倍に薄めて使用するかCPW使用後アスコルビン酸溶液にてうがいをすることをお勧めします。

歯周治療の流れ

細菌・リスク検査

まずあなたの口の中にどんな歯周病原因がいて、どのくらいいるかを調べて見ることが出来ます。あなたの歯周病の危険度が、簡単な検査と診断でわかります。

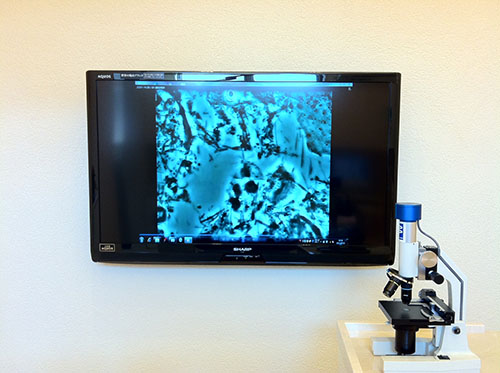

顕微鏡検査

資料採得

口腔内写真

歯肉の状態、歯石の付き具合歯並び、咬み合わせ、歯の形態などをチェックします。

治療後の口腔内の変化の説明にも使用します。

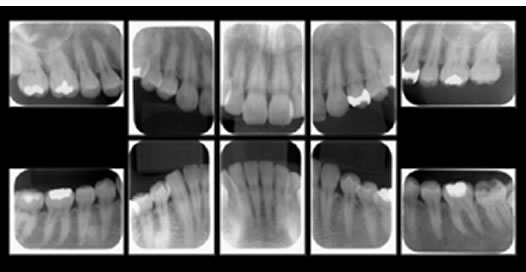

X-Ray(レントゲン)写真

骨の状況、またむし歯の状態、咬み合わせによる歯牙への負担をチェックします。

歯周組織の検査をしましょう

深さをチェック!

歯肉の溝の深さを測定する検査です。 細い針(プローブ)を溝の中に入れ測ります。 歯肉の溝が深いと一般的には歯周病が進行し易くなります。4mm以上のポケットは歯周病にかかっていると判断されます。

出血をチェック!

歯肉からの出血を確認します。 歯肉の溝の内面を軽く触れることによって調べます。 歯肉の溝の中に炎症があることを意味します。

グラグラ度をチェック!

歯をピンセットで把持して、その動揺を調べます。歯肉の動きが強いと感染しやすい状況にあったり歯を支えている歯が少なくなっていることを意味します。

歯肉のわきから膿(うみ)が出ているかをチェックします。 膿が出ている場合には今まさに骨が溶けていることを意味します。

カウンセリング、治療計画

検査の結果からレントゲンを分析し今後の歯周病の進行具合をシュミレーションします。さらにどのように治療していくか計画を立てます。患者さんの同意を得て治療に入ります。

治療結果の確認

精密検査・歯周検査・X-ray(レントゲン)撮影の必要性

一通りの治療が終了し充分な治癒期間が経過いたしましたら資料を採得しその結果(いわゆる成果)を確認する必要があります。その分析を行うことで、今後の治療方針が決定されさらにはSPT移行への時期がわかります。

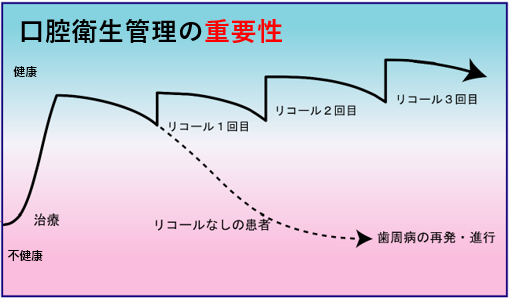

口腔衛生管理の重要性(SPTⅡ)

そもそも「SPT(エスピーティー)って何?」と思われる方もいるかと思います。SPTとは「歯周病安定期治療(Supportive Periodontal Therapy)」のことで、歯周病の治療後に再発を防ぐための継続的な管理を指します。

治療が順調に進み、良好な結果が得られた場合は治療が終了しますが、歯周病は再発しやすい病気であるため、予防的な口腔衛生管理が非常に重要です。実際のところ、治療が終わってからが本当のケアの始まりと言えます。

定期的な細菌コントロール、つまり歯垢や歯石の除去を行うことで、歯周病の再発防止や進行の抑制が可能となります。これにより、歯周組織の健康を長期間維持し、再発のリスクを最小限に抑えることができます。治療後も定期的な歯科検診とメンテナンスを続けることが、歯周病の管理には欠かせません。

定期治療(口腔衛生管理)の間隔は個人によって違います。 ドクター、担当衛生士があなたの口腔内、全身のリスクに応じて、 アドバイス致します。レッドゾーン(病気)に下がる手前で定期治療を受けることが必要です。

これが口腔衛生管理の間隔となります。